导语:今年6月,太和智库高级研究员陈良咨先生与北京市委党校陈羲子女士在《江苏警官学院学报》上发表署名文章《反恐模式问题研究》,从学理和实践角度系统梳理和阐述了反恐模式相关问题,厘清了学术界关于反恐模式研究的误区,并对中国的反恐模式选择提出了看法和建议。现将此文整理转发,以飨读者。

模式是一种参照性指导方略,是对实践中创造和积累的经验的抽象和升华,是解决问题的标准样式。在一个良好模式的指导下,有助于按照既定思路快速作出一个优良的设计方案,得到解决问题的最佳办法,达到事半功倍的效果。由于角度不同,对同一个国家的反恐怖主义斗争,归纳出的反恐模式差别很大。从理论上看,可以从这样几个方面对同一个国家的反恐模式进行划分。一是从反恐的主导力量上来分析,政府在反恐行动中,依靠的主要是政府的专门力量,还是依靠社会大众。对此,学者们总结的模式有:精英反恐模式、全民反恐模式、民众参与模式,自上而下反恐模式、自下而上反恐模式等。二是从反恐的具体措施上来分析,政府应对恐怖事件的态度和所使用的反恐手段,有的是主动的、有的是被动的,有的是直接的、有的是间接的,有的是武力的、有的是非武力的,当然,大部分是二者兼有。一般来说,哪种方式有效,政府就会选择哪种反恐方式。学者们总结出的主要模式有:强势反恐、柔性反恐,西医式(外科手术式)反恐、中医式反恐,主动反恐、被动反恐,战争模式、刑事司法模式等。三是从反恐的地域来分析,由于各地域恐怖活动和当地政治、经济、社会、宗教、文化等状况差异很大,当地政府所采取的方式有很大的不同。即使是同一个地域,由于政府领导者不同,所采取的方式也深深打上领导者个人的烙印。学者研究相关问题时,一般是以国别或者地区为划分标准来研究反恐模式,如美国反恐模式、英国反恐模式、沙特反恐模式,中东反恐模式、欧洲反恐模式等。或者以领导人的名字来命名反恐模式,如布什反恐模式、奥巴马反恐模式、普京反恐模式等。

精英反恐模式是指政府依靠专门力量开展反恐工作,全民反恐模式则指依靠民众开展反恐工作。目前中国学术界探讨比较深入的,应属精英反恐模式与全民反恐模式。具有代表性的是郭永良的专著《全民反恐的战略构建——以反恐参与权为中心》及文章《论我国反恐模式的转型——从精英模式到参与模式》[1],对相关问题进行了比较全面的阐述。郭永良的观点归纳起来,主要是:我国目前所实行的是精英反恐模式。在精英反恐模式中,社会公众要么是作为被政府保护的安全利益而静态置放,要么是被视为恐怖活动侵害的法益而被动存在,并没有发挥其主观能动性,更没有将他们作为法律关系的“主体”。我国反恐举措密集,但恐怖态势愈发严峻,问题的根源可归结为精英反恐模式的症结。该模式已不能充分满足反恐的现实需要,亟需结构性地嵌入社会公众的力量,形成全民反恐模式。可将全民反恐模式分为参与模式和合作模式。西北政法大学法学博士王林在《关于全民反恐战略提法的几点思考》[2]中,对所谓的精英反恐进行点评。认为精英反恐是对我国以前反恐模式的概括,即反恐主要依靠专门力量,如公安机关、司法机关、国家安全机关、武警、军队等,排除公众、社区、非政府组织等的参与。精英反恐模式有利于集中优势资源,形成强有力的“点”状打击力量,最大限度消灭恐怖组织的有生力量,专门力量对新疆“七五”等事件的成功处理说明了精英反恐模式的有效性。但另一方面,精英反恐模式有其不可避免的局限性。随着反恐形势的发展,单纯的精英反恐模式越来越暴露出其弊端。但他也对有没有必要提全民反恐战略持保留意见,认为全民反恐只是强调反恐参与主体的广泛性,“全民”一词的滥用有使我国的反恐进入无序状态之嫌。过分强调反恐的“全民性”会淡化反恐专门部门的职责,转嫁其反恐责任。

从过往情况看,精英反恐模式显然不是中国政府在反恐实践中真实运作的模式,只是研究者自己的想像,是对政府反恐政策、措施和行动方式的曲解。至于郭永良先生作出的“美国因为精英反恐模式的大力推行,使其民主宪政的基本结构受到显著影响,三权分立构造发生大幅倾斜”的结论,在理论和事实上也都缺少支撑。

关于全民反恐模式,正如王林博士所分析的,在很大程度上是对参与式反恐的一种误读,是对《反恐法》提出的反恐原则,或者说是对“反恐人民战争”的一种误读。中央领导曾提出打一场“反恐人民战争”,这是中国对重大问题的一贯性提法,是一种政治宣示,其有两个基本点:一是将群众的利益放在第一位;二是要像战争年代一样最大限度地进行社会动员,发动群众,依靠群众,充分发挥群众的作用。而所谓的全民反恐模式,则偏离了“反恐人民战争”的方向,在实践中“会使责任主体模糊化,有时候所有人都负责任,就是没有人负责任”,极端的情况是“可能使政府的合法性产生危机,也可能对所有政治制度的权威性形成威胁”。

从反恐实践来看,无论是美国等西方民主国家还是沙特等中东君主制国家,无论是强势政府还是弱势政府,无论推出的反恐措施是有力还是无力,在反恐的主导权和使用的力量上基本上是一致的:由政府主导,政府所控制的强力机关开展反恐行动,同时也鼓励民众参与。政府对反恐承担主体责任,民众是政府必须进行有效合作的主体。在美国等公民社会相对成熟的社会,民众的主体性更强,社会组织发挥作用更大,但与其他国家一样,民众同样不可能成为反恐的主导者。中国政府也不例外。恐怖主义是当前中国社会稳定的一个最重大的隐患,反恐必须以专业为主,将专业反恐嵌入到社会治安防控体系之中,纳入基层维稳的大平台,让人民群众参与。“排除公众、社区、非政府组织等的参与”,把民众排除在反恐之外,实行所谓的精英反恐,任何一个国家包括最集权最专制的国家都做不到这一点,也是有悖政府运作常识的。中国反恐从一开始就倡导发挥人民群众的积极性,并将其放在反恐战略的重要位置,从未将民众排除在外。这是由我们的政治理念决定的,同时也是实战中的要求。从实践中看,民众本身就是恐怖活动中的利益攸关方,或者说是利益的受损者,恐怖情绪的感染者和恐怖情绪的制造者,同时也是反恐的直接参与者。反恐专业队伍离不开群众的支持,从实践效果来看,人民群众在政府的引导下,发挥了十分重要的作用。所谓精英反恐、全民反恐的划分,给我们传递了一个错误的信号。

强势反恐模式是指政府依靠武力强力反恐,绝不对恐怖组织或恐怖分子有任何妥协。与强势反恐模式相对应的是柔性反恐模式。柔性反恐模式把武力放在次要位置,主张用外交、谈判、协商、社会改革等方式解决恐怖主义问题。在中国研究相关问题的学者中,杨隽、梅建明在《恐怖主义概论》中对相关模式的分析相对比较全面、细致、深入。认为从应对恐怖主义的方式看,有两种不同性质的应对:强硬的应对方式、温和的应对方式。包含四类具体的措施:利用军事、准军事部队和警察等武装力量的战斗性措施、非战斗性的强硬措施、使用武力的非战斗性的温和措施、法律性的措施;两种不同的取向:一种积极主动的取向,即“反恐怖主义”,为了消灭恐怖主义的生存环境和恐怖组织,而应用适当的手段主动出击;另一种是被动预防性的取向,即“防恐怖主义”,加强对重点目标的防卫,加强安全检查,以及实施其他手段遏制和阻止恐怖分子的进攻。[4]

俄罗斯总统几乎成为强势反恐的代名词。[5]美国从“911事件”以来,所遵循的也被网民们认为是强势反恐模式。[6]在反恐形势严峻的地区或者时段,政府一般采取强势反恐模式。以色列曾是恐怖分子活动猖獗的地区,凡是发生恐怖袭击事件,以色列政府必然是有仇必报,乃至在直播新闻的摄像机面前,用导弹把哈马斯的精神领袖亚辛炸得粉身碎骨。印度总理莫迪在担任古吉拉特邦首席部长时处理印度教徒与极端穆斯林冲突,采取“以暴制暴”的措施,全世界所有的媒体都指责莫迪,认为将会导致穆斯林更加愤怒绝望地反抗,恐怖袭击也必然会更加猛烈。但出乎所有人的预料,穆斯林之后在该邦恐怖袭击绝迹。莫迪的威望在印度就此扶摇直上,并当选印度总理。[7]

强势反恐模式最显著的特点是用强势语言向公民表态,用超常规的强力措施甚至是血腥味道很浓的措施确保国家和公民的安全。也正因为如此,强势反恐遭到许多人的批评和反对,认为这种模式威慑不了恐怖主义这个集疯狂与理性于一身的存在,还降低了我们的道德水准,平添了更多的仇恨,增加和扩大了恐怖主义风险。新加坡已故总理李光耀曾对美国反恐进行评价,认为美国人犯了一个错误,即试图以军事手段寻求解决方案。使用武力是必须的,但武力只能解决表面问题。[8]美国的军事专家也承认:“军事力量只能抓捕和杀死恐怖主义者,却不能赢得头脑和心灵的斗争。”[9]

反对强势反恐的学者们列举了欧洲的案例证明这个观点:19世纪90年代,西班牙、意大利和葡萄牙等国对无政府主义者的暴力袭击采取大规模镇压措施,逮捕成百上千名嫌疑犯,并通过强制立法限制出版、结社和集会自由,试图粉碎无政府主义者的宣传和组织活动,但效果适得其反,它不仅造成附带性伤害,而且遭致更多的暴力报复。

仔细观察俄罗斯的反恐现状,对强势反恐应持保留态度。俄罗斯采取“先发制人”战略,动用军队等强力部门“铁腕”反恐,从短期效果来看,保持了对恐怖分子的绝对优势。不过,近年来的事实告诉我们,“铁腕”反恐并不能保证国家的长治久安,有时甚至有可能给国家的安全埋下隐患。以车臣为例,俄罗斯通过强力的军事打击和安全情报部门不懈的努力,取得了许多军事上的胜利,车臣的多名匪首如马斯哈多夫、萨杜拉耶夫、巴萨耶夫等先后被清除。但每次清剿过后,不需要多久,车臣恐怖分子就会冒出一个新的头目,新的一轮恐怖报复又重新开始,并从车臣向莫斯科和俄联邦的其他城市蔓延。实践证明,镇压和剿杀并不能清除恐怖主义产生和发展的土壤,必须采取政治、经济、文化等多种手段,加强与相关方的沟通与交流,与强力反恐的手段相配合,才可能取得预期的效果。[10]

无论是强势反恐模式,还是柔性反恐模式,只是理论上区分出来的模式。在实践中,即使被认为是典型的强势反恐模式,其采用的操作方式中也必然包括柔性的一面;或者说,柔性反恐方法必然是实践中一个重要的补充手段和方法。而采取柔性反恐模式,必然不会放弃强势反恐的方法和手段。当将它们抽象成理论上的模式时,必然会出现削足适履的现象。从纯粹的反恐措施上来分析,有的反恐措施属于战术层面,是针对某个具体目标而采取的措施;有的属于战略层面,是从全局的角度考虑所采取的措施。反恐模式是战略与战术的集合体。为了分析更加深入,这里引入主动与被动概念,所谓的主动与被动,主要是指行动者的态度,是未雨绸缪、积极主动,还是万不得已、被动应对。从不同的角度、不同的层面来观察和分析,既可以归类到强势反恐模式中,也可以归类到柔性反恐模式中。反恐的最高境界,是让恐怖分子不敢出手,这是从战略层面考虑的,是一种主动的战略。而在战术层面,防范永远处于被动的地位。

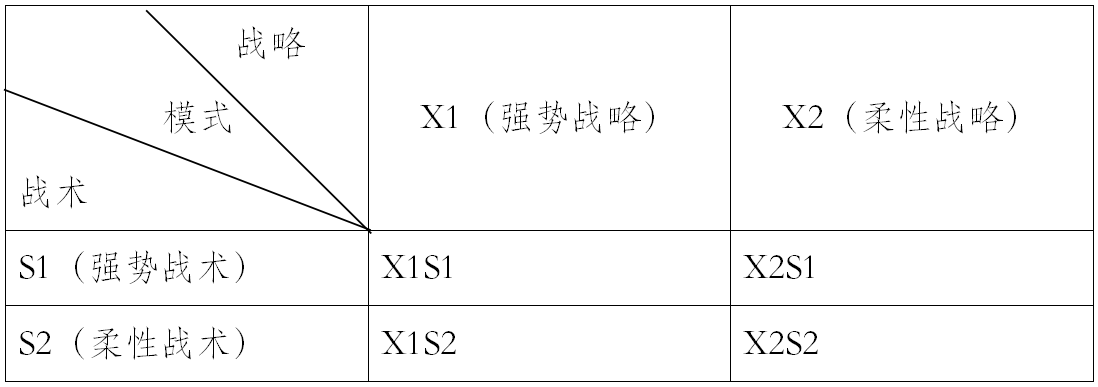

为了比较直观地说明所论述的问题,设战略措施为X,战术措施为S;强势的措施为1,柔性措施为2;则强势战略措施为X1,柔性战略措施为X2;强势战术措施为S1,柔性战术措施为 S2,我们可以得到4组不同的组合,即不同风格的反恐模式。可以用图表来进行分析:

模式一:X1S1,无论是战略上还是战术上,都采取强势措施,这是标准的强势反恐模式。模式二:X1S2,战略上强势,战术上采取柔性策略,在实践中具有更大的灵活性。模式三:X2S1,战略上采取柔性的方式,战术上采取强势的策略,能够为柔性战略所期盼的谈判增加筹码。模式四:X2S2,无论是战略上还是战术上,都采取柔性措施,这是标准的柔性反恐模式。客观地说,这样的分析在很大程度上是为了分析的方便,排除了强势与柔性之间的中间项的选择。模式一和模式四只有可能存在于理论分析中。现实中各国政府的选择,更多是模式二或者模式三。

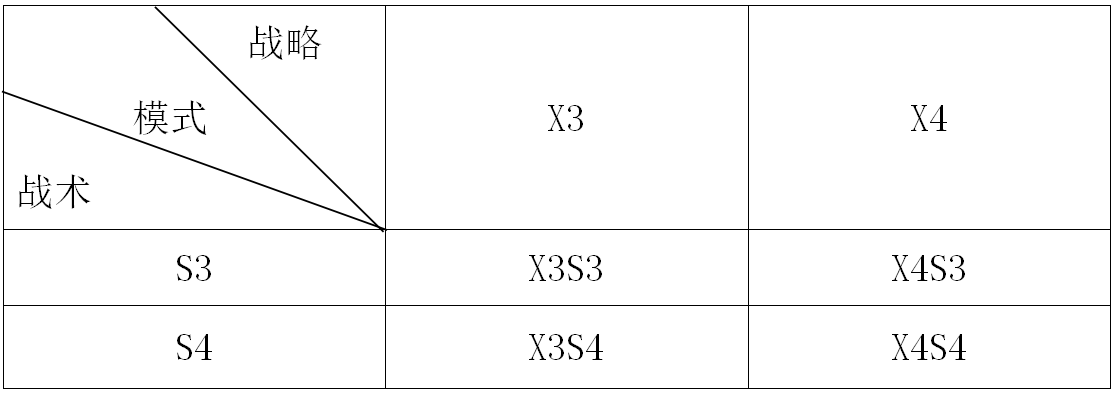

加入主动反恐与被动反恐概念后,我们也可以同样得出这样的一系列组合:设战略措施为X,战术措施为S;主动措施为3,被动措施为4。我们同样能够得到四个标准模式:

X3S3、X3S4、X4S3、X4S4,将这4种反恐模式与上面4组组合在一起,能够得到16组不同的反恐模式,可以对现实中的反恐进行相对精确地分析。但这个分析只具有理论意义,在实践中则相对比较琐碎。

将反恐实践中某一特定因素抽离出来,对反恐模式进行分类,极有可能将一些特征比较明显的因素甚至是关键因素排除在外。对反恐模式,需要综合各方面的因素来考察。恐怖主义是全世界的共同敌人,每个国家在反恐实践中都有自己的特色。这里重点介绍美国和英国的反恐模式。

1.美国反恐模式。[11]纵观美国的反恐模式,从总体上看奉行的是“以牙还牙,以眼还眼”的“血亲复仇”原则,以杀止杀。同时,采取的也是非常务实的策略,因时、因地、因事、因人而改变。“911事件”以一种超出公众想像的血腥方式展现在美国人面前,为美国调整国家安全战略带来了难得的契机。2002年1月,布什政府提出邪恶轴心理论,以反恐的名义打压宿敌;2003年美国以伊拉克藏有大量大规模杀伤性武器,并暗中支持恐怖分子为由,绕开联合国安理会,单方面对伊拉克实施军事打击,发动美伊战争,宣告了布什政府先发制人的单边主义的反恐战略的全面实施。美国的民主改造中东计划也浮出水面。2003年美国白宫公布的《打击恐怖主义国家战略》,明确了四个战略目标,即击败、杜绝、减少、保卫,旨在阻止恐怖分子袭击,最终形成让恐怖分子无法生存的环境。美国以反恐工作为主线,通过在阿富汗、伊拉克实施反恐战争,以及在国内的一系列政策与机构调整,确保了其在冷战后的世界格局中继续维护其超级大国的地位,美国反恐模式也从战术被动转化为战略上的主动。然而,随着时间的推移,美国“全球反恐战争”的弊端也显现出来,其树敌太多,任务太重,而反恐资源分散。美国社会的有识之士很快意识到小布什“十字军骑士”的说法要多糟糕就有多糟糕,以约翰·L·埃斯波西托、达丽亚·莫罗海德出版的《谁代表伊斯兰讲话:十几亿穆斯林的真实想法》为标志,美国的反恐由以十字军骑士自居发展到对寻找反恐真正目标的反思与追问:“谁代表伊斯兰说话?”[12]

奥巴马政府执政时期,美国的反恐实践逐渐从“911事件”后的“应激式反应”过渡到日趋理性和成熟的综合治理,就反恐行动中的一些关键性的问题进行调整。奥巴马政府的反恐战略更加具有灵活性。如反恐的重点回到摧毁伊斯兰“圣战事业”上来,将小布什政府执政时期的全球反恐战争表述调整为反暴力极端主义;改变了小布什政府的单边主义,注重提高其反恐伙伴的安全治理能力等。2009年美国国务卿希拉里提出了所谓的“巧实力”外交,美国政府开始动用一切手段,打击恐怖主义,改善国际形象,捍卫美国的国际利益。

反恐战争说到底是政治战,是意识形态的较量。美国政府所采取的措施,尽管因领导人的变换而有所改变,但反恐的基本理念没有改变,措施只是在原来的基础上进行了改进和提高,在反恐问题上双重标准,并企图祸水东移,制造伊斯兰文明与中华文明的冲突。其中让中国人非常愤怒的是美国对关押在关塔那摩监狱的中国籍恐怖分子的处理,他们在政治上支持中国新疆地区的民族分裂势力,在行动上扶植对中国敌对的民族分裂行动,放纵中国籍恐怖分子。

2.英国反恐模式。与人类社会的发展起源一样,追溯恐怖主义活动究竟是什么时候最早发生的,必然是一件历史的悬案。而“恐怖主义”作为一个专用名词的发源地,最早出现在18世纪末的欧洲法国大革命雅各宾派专政时期,则是大家的共识。或许是因为欧洲最早步入现代化,欧洲的恐怖主义也随着其文化的广泛传播为世界所知晓。从古罗马的凯撒大帝被刺,到奥匈王储遇刺诱发第一次世界大战,欧洲的恐怖主义从未绝迹。“要更多的人看,也要更多的人死”,被称为“20世纪政治瘟疫”的欧洲现代恐怖主义,在60年代末基本形成。欧洲是现代恐怖主义的重灾区,据统计,1968-2003年,30.11%国际恐怖主义活动发生在西欧[13]。当然,这个数据在很大程度上也是以西方为中心的视角统计的结果,其他地方的数据没有搜集上来或者没有纳入视线。自世界范围内反恐浪潮出现以来,欧洲成为国际恐怖主义活动的高危地,遭受了多种形式的恐怖主义袭击。其中以西班牙“3.11”马德里火车站连环爆炸案和英国“7.7”伦敦地铁连环爆炸案为标志,欧洲国家自身也成为反恐的“前线”。为应对日益严峻的反恐形势,2001年9月欧盟就打击恐怖主义问题召开了特别首脑会议,通过了《反恐行动纲领》,2005年12月出台了欧盟反恐战略。

英国曾是欧盟重要成员国、现代文明的发源地之一,一直遭受着恐怖主义的侵袭,对反恐怖主义也有非常丰富的经验。英国的反恐战略强调4P战略,即阻击(pursue)、预防(prevent)、保护(protect)和预备(prepare)。英国反恐的立场十分坚决,始终强调用战斗性的强硬手段反对恐怖主义。这种强硬的政策形成于打击爱尔兰共和军恐怖活动期间。1981年被英国关押的4名爱尔兰共和军恐怖分子宣布绝食,要求英国政府给予他们政治犯待遇,遭到拒绝。时任首相撒切尔夫人明确指出:“他们既然自愿求死,那就让他们死吧。当局尊重其个人意愿,但他们的要求,当局一概不能接受。”“今后不管有多少人绝食,政府永远不会给共和军囚犯政治犯待遇。”4名囚犯后来都因绝食而死。[14]同时,积极参与国际组织的反恐战略框架,通过政治、外交等途径加强与各国之间的合作。采取措施消除国内滋生恐怖主义的土壤。特别是2015年以来,英国以打击国内的伊斯兰极端主义为“中心任务”,综合施策,以求从根本上最大限度解决激进主义问题。具体包括:媒体反恐、网络反恐、学校反恐、监狱反恐等。如,允许媒体监督机构阻断外国影视中的极端主义资讯,要求网络服务商出台措施,防止极端思想在网上蔓延;对学校进行融合化、一体化的价值观和思想教育;防范极端主义在监狱中传播;阻止某些穆斯林社区中存在的女性隔离和暴力行为等。但英国作为老牌的资本主义国家,在反恐问题上同美国一样,以意识形态划界,始终把维护自身利益放在首位,实行双重标准。对那些无关本国国家安全和利益的恐怖主义,或者说认为有可能对自己国家有利的其他国家的恐怖主义,不列入打击的范围,甚至对其进行扶植、提供保护,作为与其他国家进行利益交换的一种筹码。其中最典型的是扎卡耶夫引渡案。

从上面的分析中,我们可以得出以下结论。一是将反恐划分为精英反恐模式和全民反恐模式,是将民众与政府对立起来,在理论上和实践都无意义,是对反恐的一种误导。全民反恐或者反恐人民战争,作为一种政治宣示,鼓励和动员民众参与反恐,是各国政府通行的反恐措施,是一种战略上的考量和策略上的选择。二是采取强势反恐还是柔性反恐、主动反恐还是被动反恐,在理论上没有好坏之分。采取何种模式只是政府根据反恐形势所采取的策略,既有战略上的权衡,也有战术上的考量,其最终效果必须由实践来检验。在具体实践中,绝大多数政府将二者有机结合起来,并根据形势发展需要,将某一方面突出出来。假若将反恐的时间跨度拉长,我们很难将一个国家的反恐模式界定在某一个具体的模式之中。三是以国别来划分反恐模式,相对比较全面、客观,同时也具有非常重要的理论意义和实践意义,应该成为研究反恐模式的重点。

关于中国政府应选择的反恐模式,客观地说,在长期的反恐斗争实践中,中国政府已经形成了中国特色的反恐模式。特别是党的十八大以来,习近平总书记从全局和战略的高度,就反恐怖工作发表了一系列重要讲话,作出一系列重要指示批示,是反恐怖工作的行动指南。以颁布《反恐怖主义法》为标志,中国特色的反恐模式正式形成。具体内容可概括为:以总体国家安全观为指导,以维护祖国统一、社会安定、人民幸福为总要求,坚持专门工作与群众路线相结合,防范为主、惩防结合和先发制敌、保持主动的工作原则,反对一切形式的恐怖主义,依法反恐,综合施策、标本兼治;坚持严打不动摇,抓早打小,露头就打,坚决把暴力恐怖分子的嚣张气焰打下去;依靠群众,打一场反恐人民战争,筑牢民族团结、社会稳定、国家统一的铜墙铁壁;坚持联合国在反恐国际合作中的中心地位和主导作用,积极推动国际合作;建立健全反恐工作格局,完善反恐工作体系,加强反恐力量建设,全面提升反恐能力建设,为改革开放和社会主义现代化建设营造良好环境。在反恐实践中,我们必须认真借鉴国际上的反恐经验,因地、因时、因事灵活运用各种反恐模式,推动我国反恐斗争深入开展,确保国家安全和社会稳定。具体说,必须注重几个方面。

一是对恐怖主义必须重拳出击,绝不容忍和妥协。恐怖主义无论以何种形式、用什么名义、在哪里出现,都必须坚决打击。对恐怖主义的任何妥协都可能会招致更多的恐怖主义行为,未来会对此付出更大的代价。

二是必须依法打击恐怖主义,维护国家和社会的基本价值观。美国与欧盟国家在依法打击恐怖主义活动上有很大的分歧:英国及欧盟国家将恐怖主义犯罪当成是刑事犯罪,借助现行的刑事司法制度,搜集到足够的证据后,才对恐怖分子提起诉讼;美国的策略则是采用外部性战略和强硬的反恐手段,先消灭恐怖威胁,然后再找出证据。美国指责欧盟国家是“绥靖者”,欧盟国家则认为美国“好战”。但双方有一点是一致的:国家反恐怖主义的任何行动都必须坚持法治的原则,纳入国家的法治框架之下,维护现代国家的基本价值理念。

三是把消除恐怖主义滋生土壤放在重要位置,有针对性地采取反恐怖主义措施和策略。恐怖主义是世界各国共同的敌人,但不同国家所面对的恐怖活动有很大差别,需要各国根据自己的国情,有针对性地采取措施应对恐怖主义的威胁。同时,要维护国家长治久安,必须把消除恐怖主义滋生的土壤放在重要位置。2008年美国《国防战略》中规定:“武力的使用发挥了作用,但是可能比采取军事行动捕杀恐怖分子更重要的是采取措施促进当地人民参与政府和经济计划,以了解和消除叛乱分子的积怨。”[15]针对英国青少年穆斯林存在同情“基地”组织的现象,英国政府加强与穆斯林社群对话的力度,采取措施解决宗教歧视、机会不平等以及生存困难等问题,以赢得英国青少年穆斯林的心,希望从根本上铲除恐怖主义滋生的土壤。[16]

四是加强国际反恐合作,以确保本国利益不受恐怖主义的侵害。尽管西方国家在反恐问题上采用“双重标准”,但在国际反恐合作特别是区域反恐合作方面做了大量的工作,我们应积极参与其中,加强国家间的反恐情报和反恐技术等方面的交流合作,以维护本国的利益。

注释:

太和智库原创文章,转载请注明出处。

—————————————————

国以人兴,政以才治。太和智库,关注时代需要。

微信公众号:taihezhiku