现代国家治理与国际活动的核心财力通常来自国内税收收入。统计资料显示,自开国以来,税收收入作为美国联邦政府的基本财源,从最初的1789–1849年合计岁入11.60亿美元、1850-1900年的144.62亿美元,上升到2015年的3.25万亿美元。但同期联邦政府财政支出也从10.90亿美元、154.53亿美元,增加到3.69万亿美元。自“大萧条”时的1931年到2015年,联邦政府财政年度赤字成为常态,总年数多达73年,赤字总额高达18.12万亿美元,其中公共债务13.12万亿美元,纯粹由公众持有的公债比例达到73.70%,其余约1/4为联邦政府机关账户持有。自1940年以来,联邦政府77次提高政府债务上限,从1940年的432.19亿美元,直冲2015年的18.11万亿美元。再以联邦政府公债利息发展来看,1962年全年支付利息69亿美元,1984年达到1111亿美元,2015年已高达2232亿美元,预计到2021年将超过5742亿美元。更为惊人的是,据预测,到2039年联邦政府公债利息将等于GDP的106%。以上均为白宫官方数据。这里有关联邦政府财政收入起码引出两大疑问:联邦政府的财政收入政策有效吗?接下来怎么办?回答这样的大问题,美国人自己恐怕都没想好,或根本没有深思,遑论由局外人写的一篇短文呢?然而,中国作为美国头号债主,理应理性思考这类问题。而且仅就联邦政府税收谈税收无任何实际意义。要回答上述问题,就必须明了联邦政府的财政收入政策、特征和面临的税收难题。太和智库高级研究员、上海财经大学公共政策与治理研究院、美国财政与经济研究所李超民教授特撰文阐述美国联邦政府的税种与税源、财政收入的特征、经济大衰退与长期财政收入趋势、税收制度改革等四方面内容,最后提出对我国财税制度改革的四大建言。本文是太和智库中美税制比较系列研究报告的第一篇,敬请持续关注后续研究成果。

联邦政府财政收入主要来自各种赋税。财政收入亦称“岁入”(revenue),政府文献中也用“收入”(receipts)一词替代,它是指政府行使主权或者政府权力所必须的、向公众征收资金的行为,本文视“财政收入”、“税收收入”为同义词,亦用“税收”二字直代。联邦政府岁入有很多来源,主要包括个人所得税、公司所得税、工薪税、消费课税、遗产与赠与税、关税、收费及罚没款,还包括其他随机性收入,如联邦储备系统盈余、捐献以及遗赠品,财政收入要汇入美国财政部入库。以下按重要性简述之。

1、个人所得税是在个人收入中,每年须向国内税务局(IRS)进行纳税申报的部分。一般来说,个人所得税税基(tax basis)包含工资、薪水、消费、利息和红利所得应税部分、经营收入和农场收入、已实现的净资本收益,以及来自特许权使用费、租金、信托基金、馈赠、合伙收入,应税养老金、年金所得和赡养费等。但是美国人每年在申报税收时,实际上享有很多折扣与优惠政策,今后会专门研究。

2、公司所得税(即我国所谓“企业所得税”)是针对企业经营行为的课税。企业所得税税基是企业利润,即企业经营净所得,即表1中的“国内经济利润”。美国税法典规定,所谓企业净所得等于公司毛收入减去企业经营成本,再减去可抵扣成本包括原料、利息、工资报酬等项目,以及折旧费。企业利润在经济学上也称权益资本报酬。

3、工薪税一般称为社会保险税,是指用于“社会保障”(Social Security)计划和医保(Medicare)计划住院补贴的税收。此处“社会保障”计划不同与我国普通意义上的社会保障政策,仅指美国的老年人以及遗属和残障保险(OASDI)。工薪课税分两块儿,第一种工薪税(也叫FICA税)大部分用于社会保障计划和医保计划,合计税率为工资报酬的15.3%,职工与雇主各缴一半,即6.2%,再加上税率为2.9%的医保税,根据实际工资计缴。第二种工薪税是失业保险税(也叫FUTA税),即雇主按职工所得额向联邦政府缴纳的税收,各州税率不同,其中2011年印第安纳州缴1.2%,另有19州税率为0.9%,其余各州则为0.6%,此项收入用于职工失业计划。

4、联邦遗产与赠与税是在遗赠人身后发生遗赠行为时才征收的赋税。遗产税的征税单元是遗产,继承税则是向继承人征收的。遗产税的税基等于自然人死亡后发生的不动产转移,然后减去可折扣和免缴部分。联邦政府遗产税税率为固定的,2013年税率为40%。如果遗产继承人为已婚配偶,则无折扣限制,其他折扣有遗产管理费、捐献以及特定项目。2014年遗产税纳税免税额为5.34万美元。

5、对消费课税是筹措特别基金的一种办法。消费税一般称为“国内货物税”(Excise),通常是针对物资和服务消费的征课项目。征课“国内货物税”的基本思想,是通过课税建立基金,或者建立政府支出项目,用于特定受益人,让造成“外部性”问题的特定责任人承担义务,以平息“外部性”问题,而限制进口产品对于国内市场的冲击也是这项政策的目的之一。“国内货物税”与销售税不一样之处在于,它是针对特定商品的,对象范围有限。所以,联邦政府把“国内货物税”归之于各州政府征收,成为地方财源,因此,美国各地“国内货物税”五花八门。近期联邦政府有专家提出,以开征增值税或“全国销售税”作为替代、补充税源,惜乎美国国内对此呼应尚不多。

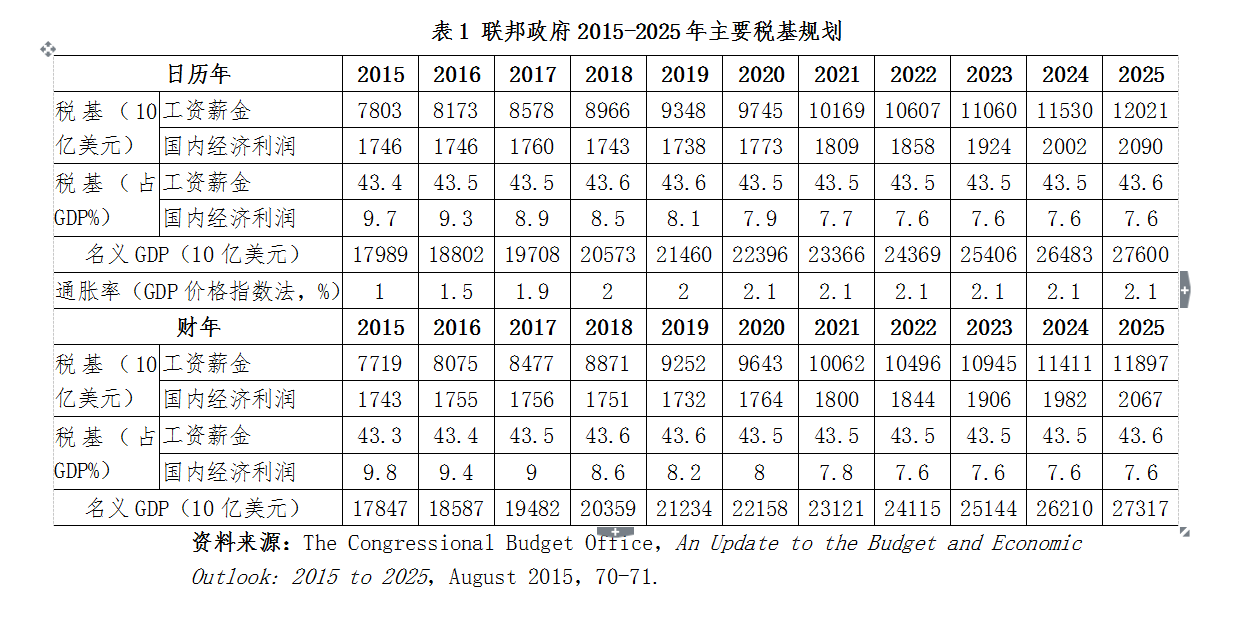

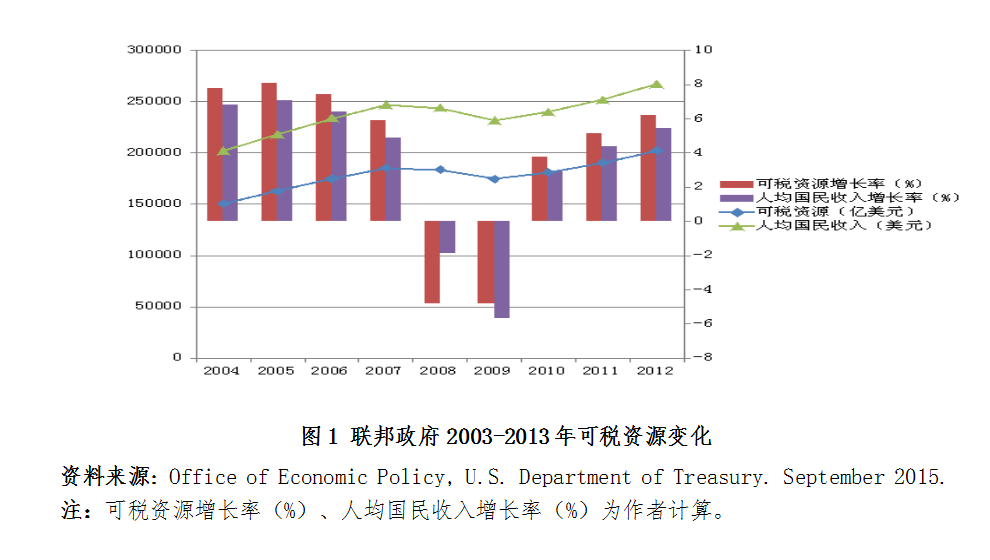

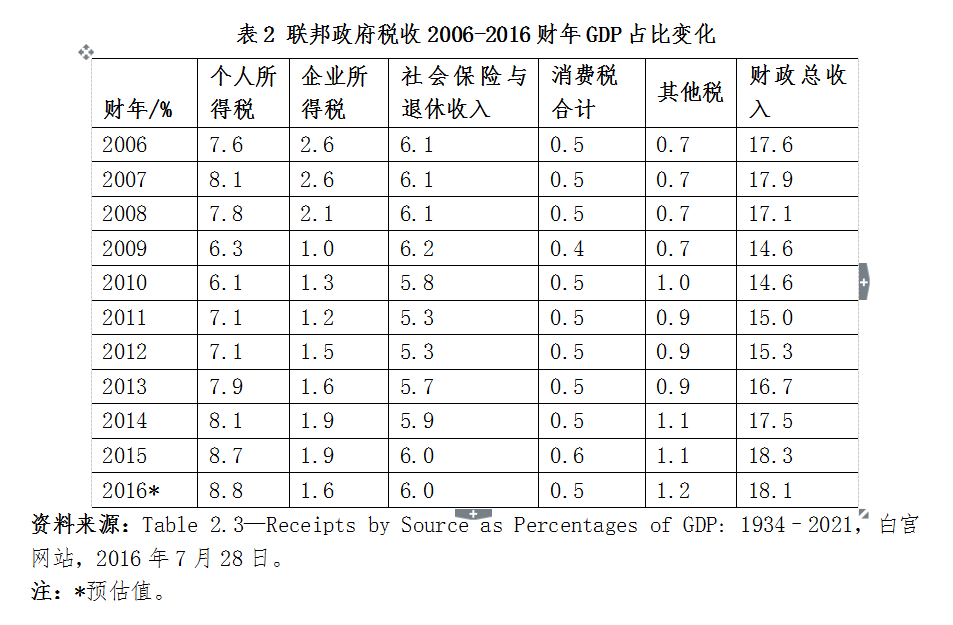

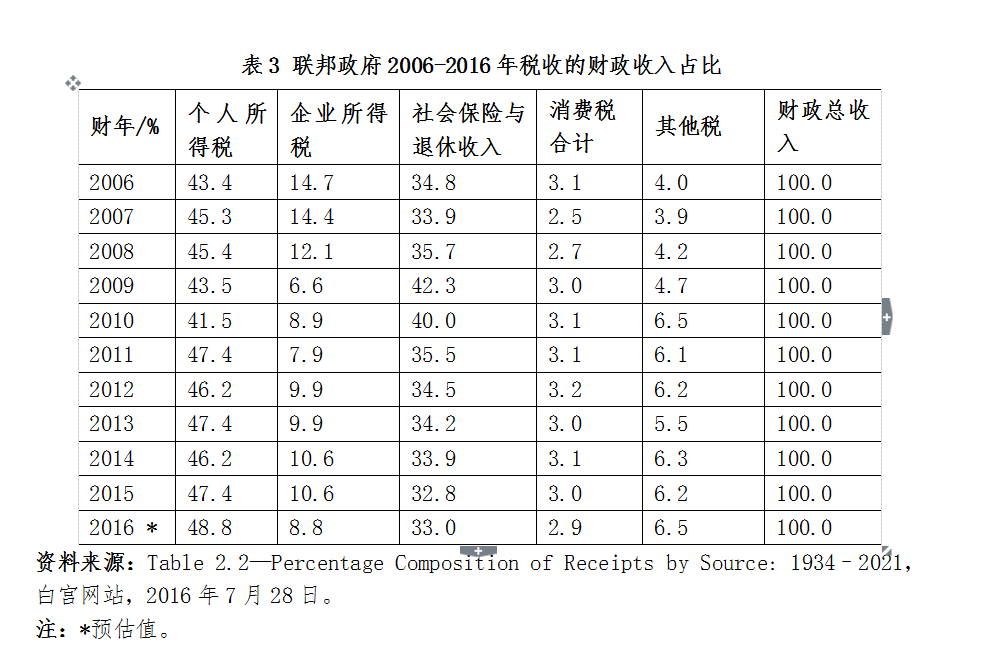

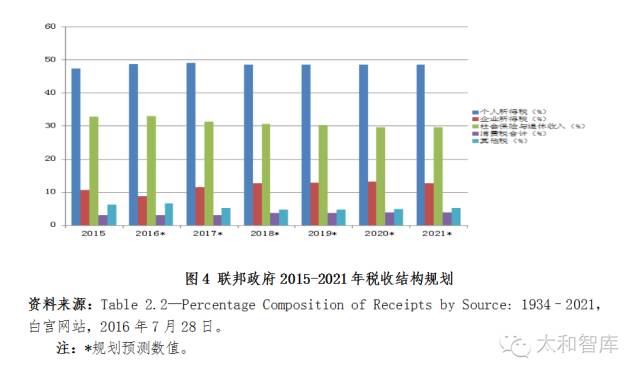

联邦政府税收的长期结构大致稳定。在以往的四十年,个人所得税是联邦政府财政收入的主要来源,通常约占联邦财政总收入的45%,或等于GDP的8%。社会保障税总额占第二位,约为财政收入的35%,或GDP的6%,企业所得税约占全部财政收入的10%,或GDP的2%。但是,个人所得税收入在更长时段内的变化显然大于其他主体税种,变动区间是占财政收入的42%-50%或GDP的6.1%-9.9%,周期规律虽不太明显,但长期趋升是大势;从1970年代开始,社会保障税负持续提高,到1980年代,一度曾达财政收入的36%、GDP的6%之最高点;从1980年代起,企业所得税持续下跌;消费税从总体上看,维持持续下降之势。以下我们再来看看联邦政府的可税资源变化。参见表1与图1。

工资薪金所得是税收收入的主要来源。按照国会预算办公室(CBO)预测,在2016财年,工资薪金占联邦政府课税税基之43.4%,国内经济利润占比仅为9.4%,而且,在2025财年之前,国内经济利润占比会一直处于下降通道,其长期趋势是跌至7.6%,仅为工资薪金税基的17.47%,如果考虑到美国远期通胀率会高于当前0.2个百分点,那么联邦政府实际可税资源增长将更为缓慢。CBO根据财政年和日历年两种方法,对美国经济和财政预算进行规划预测。参见表1与图1。

联邦政府可税资源总量起伏不定、波幅过大。可税资源是美国全国各州可税资源加总的结果。据美国财政部资料,2013年全国可税资源总共为20.63万亿美元,同比增长1.91%,可税资源乘以平均税率即可得到本年度的税收收入总额。同年美国人均国民收入亦即人均可税资源为6.53万美元,与上年相比,增长微乎其微,而且人均国民收入增长率低于联邦政府全部可税资源增长率,怪不得奥巴马不断呼吁要搞“中产阶级经济学”,因为进入21世纪以来,占美国社会主流地位的中产阶级遭到严重削弱,这从今年大选的“求变”民意中可窥一斑。回头再看,在2007-2009年大衰退肆虐期间,美国的可税资源下降迅猛,仅2008年就比2007年下降了10.74个百分点,而2008-2009年连续两年分别下降近5%。从各州的可税资源情况看,从大衰退中恢复的2013年高于全国国民指数的州仅为20个,而在超过全部州个数60%的31个州级行政区中,可税资源水平仍低于全国国民指数。

对联邦政府可税资源的探讨一般多局限于合众国内。实际上联邦政府财政扮演着某种国际财政职能,发行美元带来巨大的有形和无形的收益,在此试举一例。根据传统铸币税理论,中央银行发行货币可得到收入,相当于在全球收取“国际铸币税”。在纸币条件下且通胀为零时,铸币税随货币需求增加。在发生通胀时,铸币税即通货膨胀税。广义的美元国际铸币税总量,等于传统铸币税增量、通货膨胀税、国际货币收益三者之和。按一般估算, 铸币税通常占货币发行国GDP的0.2%。也有人认为,自1977年以来,美元广义国际铸币税税率高达GDP的1%-3%水平,几乎等于甚至高于联邦政府消费税与其他税之合计税率,参见表2。这表明,铸币税每年给美国带来了大量国际收益,亦可见大国发行国际货币之重要。不过必须强调,此税绝非令美国人闻风丧胆的IRS一年一度征收的个人所得税赋等。而且,维持这一“税赋”,需要强大的国力与国际体系治理手段,非小国所能为之也。

联邦政府财政收入政策需要改革。分析财政收入的基础是税收收入的结构,长期以来,联邦政府税收收入大致维持在占GDP的两成以内,其中两大所得税合计占GDP的11%左右,在财政总收入中有4.3个百分点为预算外收入。所谓预算外收入或支出,指的是预算立法总额中并未包含的财政收入或支出,具体指联邦政府两大社会保障基金(老年、残障)和美国邮政资金(邮政基金又包含在预算总额之中)。CBO预计,这一岁入结构在中长期内变化不大,但是,从与西方各大国国内财政收支比较来看,联邦政府长期财政赤字占比过高,潜在财政风险巨大。

1、联邦政府已抛弃了“税收中性”原则。所谓“税收中性”,实际上就是指政府的税收行为对国民经济的影响是中性的。自1930-2021年长时段统计表明,联邦政府财政收支每十年出现赤字的年数如图2所示。由统计可见,联邦政府财政运行十之八九的年份靠借贷度日,其中2016年及其后是否出现年度赤字,只是CBO预判,但从目前看,这些年份不出现赤字的可能性较小。由此可以断言,联邦政府财政将长期入不敷出。那么怎么解决收不抵支问题呢?从中国古代智慧中我们不难知道,除了增收节支、开源节流外绝无其他可能,除非信用破产,而且国际铸币税绝非美元永远可征的“税收”啊。基于本文重点探讨财政收入问题,联邦政府如何减少支出留待今后再谈。那么除了靠增加税收填平财政资金缺口,还能靠什么呢?答案显而易见。

2、联邦政府采用直接税制。随着经济发展和社会进步,美国税制实现了从间接税到直接税的转型,直接税的本质是按能力纳税,这就是《1913年所得税法》的理论意义。在美国南北战争之前,联邦政府行政开支主要依靠关税收入,关税占财政收入的90%以上;但从十九世纪开始,联邦政府开始依靠出售公地政策筹措公共经费;到了南北战争时期,国内货物税(即销售税)重要性开始上升;此后直到一战前,才开征遗产与赠与税,但这项税收重要性似有限。联邦政府税制的转型是《1913年所得税法》,此时美国全国人口9730万人,人均GDP为5310美元(1990年价格)、当年税收收入7.14亿美元,开征所得税重要性凸显。到了1930年代,两大所得税之和占联邦岁入总额一度达近40%,而关税和消费税占岁入之比已不足1%、GDP占比则不足15%;实际上,在此之前,联邦政府也曾短暂开征过所得税,只不过当时其重要性有限,而且据说因违美国宪法精神被取消。

当代联邦政府税收总额占GDP比重长期维持在14%-21%上下波动。回顾在世界经济大萧条的1930年代,联邦政府财政收入占GDP比重大致在2.8-7.0%,二战期间最高曾达20.5%(1944年)。1960年代之后,联邦政府税收占GDP的比重维持在18%左右,2000年的税负为GDP的21%,这是战后课税最重的年份。但到2009年又下降到15%,几乎是六十年来的最低水平,到2013年又上升到16.7%。CBO预测显示,2016年联邦财政收入将上升到占GDP的18.7%,并将攀升至19%以上。而预算外收入比重也节节攀升,从1930年代占GDP的1%以下,到当代上升至4%以上,预计今后将稳定在4.3%左右,预算外收入与预算内收入之比已经从七八十年前的20:1攀升至4:1的水平,而预算外收入主要来自“社会保险税和退休收入”,其背后,是战后人口激增时期出生的一代人大量退休,也预示着未来联邦政府社会保障与医保支出会越来越重。参见表2、表3。

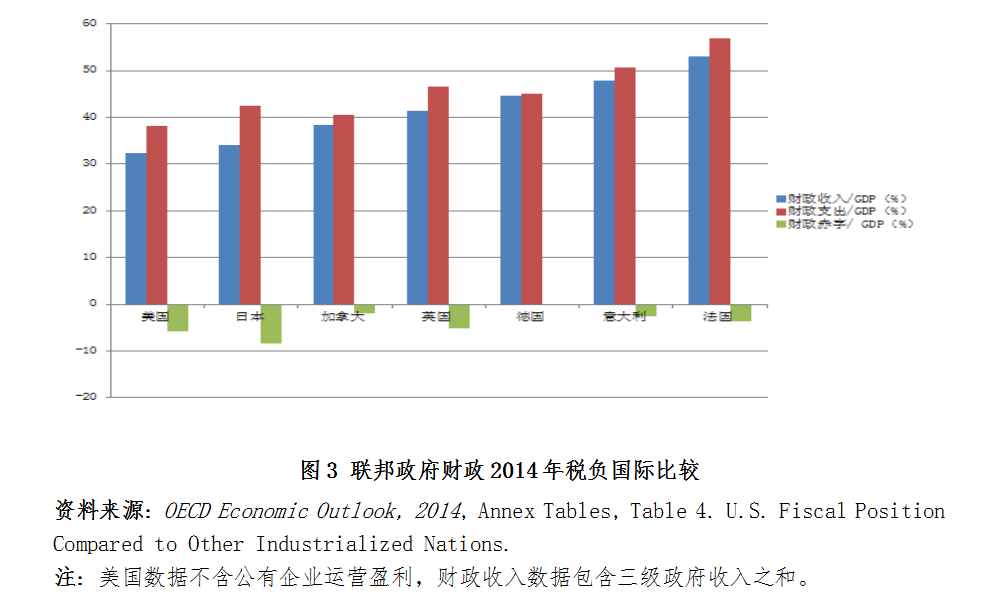

3、美国在西方发达国家中税负尚轻。通过比较不同国家财政收入或支出占GDP的比重,通常可见各国税制特点、税收政策效果。我们选取包括美国在内的西方七国的财政收入与GDP关系说明这个问题,财政收入指标系指中央政府、州政府以及地方市镇的财政收入之和,参见图3。以2014年为例,通过横向比较发现如下特点。(1)美国全国财政收入总额与财政支出总额占GDP比重均为西方七国中最低水平;(2)美国的财政赤字率在工业发达国家中属最高之一,仅次于日本;(3)考虑到联邦政府财政收入与财政支出的实际,各州与地方市镇财政赤字水平可能远超过联邦政府财政。也就是说,美国地方财政赤字、公债问题也比较突出,这从屡次爆发的各地“政府关门”事件中可窥一斑。由此可见,美国属低税率国家,解决财政赤字问题的有效途径,唯有提高税收收入,或者大力减少公共支出。以法国为例,政府财政收入和财政支出比重均高达GDP的一半以上,而财政赤字则只居七国的第四位,位居中间。但从1930年代大萧条至今的长时段看,美国税负则在缓慢提高。

4、对联邦政府税负公平的争论一直未停息。各国税制分两种,第一种是比例税,另一种是累进税,累进税与比例税不同之处在于,收入越高缴税越多。税制其实是一个社会公正问题,当代经济学理论并不能回答哪种税制更好,但是长期以来,多数人都认为,联邦政府必须采用累进税制。目前美国采用累进税制,即个人和企业所得越多、财富越多,缴纳税收的比例自然越多,可见税收制度在解决社会公平方面的作用不可替代。

联邦政府的税负公平政策研究很多。税负问题十分复杂,属于专业性研究,鉴于篇幅所限,以下简单比较2011年与2013年税法政策下的税负程度,从一个侧面解读联邦政府财政收入政策。参见表4。

一般来说,税负公平从两个角度比较,一是五等分所有纳税对象,二是按照全部家庭和处于第81%- 90%、第91%-95%、第96%-99%、最高1%位置分类比较。具体计算时,以纳税额除以税前收入,就得到了年度税负水平;税前收入包括两个部分,一项是劳务所得和其他来源所得,另一项是政府转移支付,含现金与实物;美国三级政府机关都会向所辖人口提供补贴和各种福利。单从联邦政府税基看,仅包含个人所得税、企业所得税以及消费税。对于联邦政府2013年税负的计算,方法是按照2013年个人所得税与工薪税之和,除以2011年的税负,比较结果参见表4。从该表粗见,联邦政府税收政策一般体现了公平原则,这与直接税理论是相吻合的,即按照个人能力纳税,能力越大,纳税越多。

因此对联邦政府税收公平起码有两个看法:(1)采取累进税是符合社会经济现实的。以2011年联邦政府税负看,只有收入极高的纳税人才负担重税,这部分人口占全美纳税人的20%以内,纳税占所得的23.4%;但是按照家庭分析的话,所得居于全国前1%的家庭,税收负担为29.0%;从个人纳税人的税负水平看,似乎比较合理,中间20%的个人纳税人的负担水平相对适中(11.2%),感觉上符合“什一而税”的理想,如此而言则整体税制基本公平;但是最高的20%个人纳税人税负只有23.4%,似乎与相邻的所得第三个20%纳税人的税负水平没有拉开。对于以家庭分组申报纳税者的税负水平,累进程度也不算太高。(2)联邦政府税负有趋于提高之势。但对最高20%个人纳税人和最高1%的纳税家庭,增加税负是应当的。实际上由于这些税负数字背后,还有许许多多的税收优惠政策,越是高收入阶层和家庭,享受的税收优惠越大,尤其是对于位于第96%-99%分组的纳税家庭,2013年政策比2011年税负增长仅有1.1个百分点,对社会公平程度改善极其微小。

经济大衰退发生预示着联邦政府财税制度存在缺陷。美国经济大衰退(The Great Recession)是百年内与经济大萧条(The Great Depression)相对应的又一重大历史事件,前者即我国学界统称的“2007-2009年美国金融危机”,也称“次贷危机”,本文研究借用了美国学界通用的学术词语“大衰退”。从1929年开始的经济大萧条至今,不足一百年内美国经济发生了两次重大危机,验证了马克思有关资本主义生产方式根深蒂固的缺陷,以及最终将出现社会主义生产方式取而代之的预言。在此我们必须看到这两次大的经济灾难对于各国治理国家的方式的经验教训,虽然仅从财政和税收制度及政策角度,还不足以找出其中的规律,但不研究大衰退及其财政冲击效应,对于研究联邦政府岁入政策与税制问题是不够的;而且作为探索中国特色社会主义市场经济道路的东方大国,也应关注其中的经验与得失。

经济大衰退直接影响联邦政府可税资源增长。正如上文所言,在2007-2009年美国经济大衰退期间,联邦政府可税资源总量连年下降,而且数量多达60%以上的州财政,可税资源低于国民指数均值。在大衰退结束后,联邦财政可税资源虽出现增长,然速度缓慢,而且税收占GDP比重持续下降。CBO在2015年8月曾预计,联邦政府在2015日历年的GDP达17.99万亿美元,2016日历年达18.80万亿美元,年增长4.52%;按照财年计算,2015财年和2016财年GDP将分别为17.85万亿美元和18.59万亿美元,增长4.15%,两个财年财政收入分别为3.25、3.51万亿美元。但是2015财年实际GDP总量只有17.80万亿美元,财政收入则不足3.25万亿美元;CBO还曾预计,在2015-2025年的十年间,企业所得税将下降两个百分点左右,从9.7%降到7.6%,可见联邦政府要保证财政支出长期可持续,要么加大财政赤字,要么开辟新税源。

经济大衰退导致税收总收入大幅波动并减少。自中东石油危机以来,联邦政府财政收入占GDP之比,长期维持在17%-20%区间的中间位置,近期跌出波动区间下限的年份有2002、2003、2004、2005年以及处于大衰退年份的2009-2013年,其中财政收入占GDP比重在2009、2010年降到1950年代以来最低点,为14.6%。八十多年来,财政政策是联邦政府对国民经济的干预措施之一,所谓“经济稳定器”作用重要;在经济形势萧条时,联邦政府各项财政支出增加,税收大幅减少。实际上无论是财政政策还是金融政策,对于美国经济发生最终作用的权力机关是财政部,作者且称之为last resort,从经济思想上溯源,这就是亚当斯密所总结的the visible hand,财政部扮演的就是Night Watch角色。

对联邦政府财政减收推动最大的是主体税收入。由于所得税的重要性,其占财政收入的比重变化实质上决定着联邦政府岁入高低,通常个人所得税和企业所得税占财政收入之比分别为43%-48%左右和8%-16%,二者之间似乎保持着此消彼长之简单对应关系。在里根总统时期,两大所得税总额占岁入比重下降到54%-58%,此后到1995年更减少到53%-56%水平,再到2000-2007年的更大波幅52%-60%。随着大衰退的爆发,联邦政府实施了减税政策和经济刺激计划,助推了2009-2010年所得税收入下降到岁入的50%,直到2014年,两项所得税占岁入份额又回升至57%,可见联邦政府所得税总额一般占财政收入的比重大致保持在52%-60%。

企业所得税波动幅度最大。相对个人所得税,企业所得税波动规律明显。从中东石油危机以来,联邦政府税收史经历了6个周期,即1973-1977年(企业所得税占岁入的10.4%-15.7%,下同)、1978-1988年(6.2%-15.0%)、1989-1996年(9.1%-11.8%)、1997-2006年(7.6%-14.7%)、2007-2014年(6.6%-14.4%)。而两大所得税占岁入份额受经济大衰退影响,2009年减少到50.1%,同期社保税和退休收入份额上升至42%,但是随着大衰退结束,所得税总额上升较快,导致2012年工薪税和退休收入份额下降到34.5%,而所得税份额则上升到了56%,到2014年,两大所得税份额又上升1个百分点,社保收入则减少1个百分点。然而无论如何,历年征课的消费税变动很小,四十多年来消费税收入逐年下降,已经从当时的7%减少到目前的3%左右。参见图4。

经济大衰退导致联邦政府长期财政安排落空。CBO在2007年1月曾做过10年期财政安排,当时规划方案十分乐观,例如,规划当年财政总收入实现2.54万亿美元,但实际超收260亿美元,然而从2008年大衰退爆发开始,联邦政府财政收入实际数值陡然低于CBO方案,当年即短收1960.09亿美元,到大衰退末尾的2012年,财政仍几乎短收1万亿美元。而CBO还曾规划,2014、2015、2016年财政收入3.72万亿、3.90万亿、4.08万亿美元,而2014年财政少收6955.13亿美元。按照对2015年形势预测,联邦财政总收入仍比2007年1月CBO方案短收7199.28亿美元,低于方案规划22.67%。可见,如果没有大衰退,联邦财政收入本可更高,而且财政赤字也许累积不到如此高度。

综上可见,未来联邦政府财政收入将长期维持缓慢增长趋势。据白宫网站的数据,2015-2020年将为联邦政府财政收入波动的另一个周期,个人所得税占岁入之比波动幅度为47.4%-49.1%,企业所得税波动幅度为8.8%-13.1%,其中2016年企业所得税下跌明显,将主要靠“社会保险与退休收入”弥补。参见图4。而从大萧条之后八十多年的长时段观察,个人所得税占岁入之比已是当初的四倍之多,企业所得税虽然经历过1941-1967年重税阶段(占岁入比重20.3%-39.8%),但是财政收入占比长期以来基本稳定,IRS对于个人所得税控制之严是可以想见的。

总之,美国税制本身仍行之有效,但须改革。客观而论,它为联邦政府筹措了资金、成为联邦政府治理国家的重要政策抓手、推动了社会公平。然而随着时代变化,美国在全球治理体系中的霸主地位正在动摇。如何保证既有税制稳定,而又高效地筹措财政资金,实现保障财政需要、促进资源合理配置、促进经济稳定增长和维护社会公平等目标,美国政学界都在呼吁进一步改革税制,奥巴马总统执政以来,在这方面已经开始大动干戈。

国会对改革联邦税制要求十分迫切。长期以来,联邦政府财政主要面临两大棘手问题,即第一,如何通过改革税制,筹措财政资金,弥补长期赤字造成的亏空;第二,如何通过税收政策改善社会公平。相对于这两个问题,其他税制问题也很迫切,如修改投资抵扣政策、遏制跨国漏税猖獗、大幅简化税法等,但限于篇幅,在此不拟讨论。第113届国会(2013-2014)重复了尽快制定综合税制改革法的呼声,主要包括修订税基、扩大税收范围、全面修改当前税法、酌情修补政策等建议。国会期待着通过税制改革,强化经济效率,简化税制,但是据信与利益集团的博弈成本也不小,连国会行政两大部门协调都难。

增收节支是联邦税制改革的基本思路。第114届国会(2015-2016)仍主要关注综合税改、企业税改和海外企业征税等长期难题。2015年初,参院财政委员会成立了5个跨党派工作组,以效率原则、平等原则和简化原则为依据,以当前税制是否科学为标准,就税制改革的各种可能选项进行评估。“税改工作组”要求对个税、企业税、储蓄与投资、国际税收、社区开发与基础设施等难题开刀。在政策措施上,坚持(1)把扩大税基作为当前税改核心;(2)取代当前所得税制度。

联邦政府税制综合改革由国会众院衡平委员会牵头。回顾本轮税制改革,基本框架脱胎自 “2014年税收改革法案”,主要着眼于扩大两大所得税税基、改革跨国公司海外所得纳税标准以及其他改革政策十多项。法案提出,对于海外企业所得红利,允许抵扣95%;作为过渡性政策,对海外未分配所得征税5.25%;后来又提出,对海外现金所得征税8.75%,其他所得征税3.5%。还提出,对无形资产使用费产生的海外所得征税,防止税基受到侵蚀。更早在2012年国会就提出,通过加强税收征管改革,杜绝税收转移。具体来说,第一,如果所得来自无形资产、且超出正常回报率,或者所得来自低税率国家,将对当前利润征税;第二,应税的海外所得有效税率低于10%,除非这笔所得享有所在国例外政策对待。

奥巴马总统不断催促改革税制。行政部门的税改建议有两项,一是改革企业税,实现税收中性;二是加大税收激励。据国会衡平委员会的数据,1960年在全球头20家大公司中,17家企业总部设在美国,而到2015年则只剩6家。据财政部测算,通过改革国际税收制度,美国2015-2024年将增加税收2763亿美元,而税收中性政策也将产生2483亿美元额外收入。当然,采取税收激励政策花费非常大,例如,仅劳务所得税收优惠(EITC)政策,在2015-2024年就将耗资597亿美元。增加税收不仅有助于减少财政赤字,起码也能抵补主要税收项目下降的损失。奥巴马总统在2015年预算建议提出,扩展“美国机会税收优惠”、“劳务所得税收优惠”、“育儿税收优惠”政策,并延长实施至2017年,目前上述政策已经纳入《美国纳税人救济法》(ATRA; P.L. 112-240),成为永久法律条款。

奥巴马总统最新税改理念体现在2016年预算建议书中。主要包括两项内容,第一,继续推进企业税收改革,实现扩大税基目的,公司税减少28%,制造业有效税率25%。补贴基础设施建设,激励研发、制造、清洁能源与中小企业,对于金融衍生品和保险产品的税收待遇进行调整,取消化石能源税收激励。进行国际税收改革,对海外盈利征税19%以上,限制公司倒置行为、限制利息折扣、限制通过无形资产进行所得转移、限制无国界所得等政策。其次,对于制造业和清洁能源产业、基础设施建造业,扩大劳务所得税收优惠以及个人税收优惠。

基于以上对联邦政府岁入政策与税制探讨,结合国内财税制度改革,扼要发如下感想,供有兴趣的专家学者批评教正。

首先,我国下一步税改应坚持激励发展、推动社会公平原则。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》确定了财税改革蓝图,中共中央《深化财税体制改革总体方案》明确了税改时间表与路线图,调整与优化现行税制结构是税改主要内容、较为迫切。目前,我国税制以间接税为主体,包括增值税、营业税、消费税、车辆购置税等,间接税比例达70%左右。然改革开放近四十年来,社会、经济、财富结构都发生了天翻地覆的变化,从美国的经验看,我国向直接税逐步转型,是大势所趋,舆论要引导、学术要探讨,推动实践。通过优化税制结构,逐步提高直接税比重,调研并开征一些新税种,可作为税改的突破口。

其次,通过税改逐步理顺中央与地方财政关系。1996年的分税制改革和2009年以来提出并渐次推开的“营改增”政策,对于调整中央与地方财政关系,推进很大,然而从国际经验看,只有建立与国税平行的地方税体系,才更有利于解决地方财政长期面临的窘境,解决土地资源、环境保护、市政建设、房价虚火、教育社保医保等难题,并减少中央转移支付压力。因此应尽快展开对于房地产税、遗产税制度建设的调研,力争在一定时间内提出相关方案,并达成社会共识,尽早开征。

再次,坚持稳健财政原则,严格控制赤字水平。美国今天的赤字财政绝非一日之所成,殷鉴不远,而我国中央财政运行尚不足以考虑类似问题,然地方财政的过度耗竭所造成的隐患,恐怕短期内不易消除,个别地方尤为值得关注,务必要严防这类风险的传递扩散,未雨绸缪,其中地方公债政策应结合税制改革探索推进。

最后,把握税制改革时机,宜早不宜拖。习近平总书记主政以来,政治刷新,为税制改革创造了很好机遇;人民币国际化战略有序推进,财政有可能探索更好地把国内国际资源结合利用的方法。现在是推进新一轮税改的良好时机,只有攻坚才能克难。

太和智库原创文章,转载请注明出处。

—————————————————

国以人兴,政以才治。太和智库,关注时代需要。

微信公众号:taihezhiku